車には前後左右に様々なライトが付いていますが、その用途は夜間走行時に前後を照らすだけではなく、大雨や霧などの悪天候時に自車がより視認されやすいようにするために使ったり、停車中に追突を防ぐためにハザード以外にも使ったりすることもあります。 今回は各ライトの特徴と用途の解説と、その使い方、普段からの素朴な疑問にも触れていきたいと思います。

車のライトの種類と用途

●前方のライト

・ヘッドライト(前照灯)

前方の視界を確保するためのライトです。最近ではLEDライトも普及して、より視界確保がしやすく、かつ、長持ちするようになってきました。また、すれ違い防止用のロービームと、主に走行用と位置づけされているハイビームが搭載されています。

使い方としては、ハンドル右側についているウインカーレバーの先端を回してスモールライトと切り替えを行います。ハイビームとロービームの切り替えはレバーを奥に押し込むことでハイビームに切り替えることができます。また、ロービームの状態でレバーを手前に引いてもハイビームに切り替えられますが、こちらは一瞬だけ数回手前に引いて「パッシング」するために使うことが主な使い方になります。主に、前方車両に対して何らかの意思表示をするために使います。

・スモールライト(ポジションライト/車幅灯)

こちらは小さいライトで主にこちらの存在を周りに知らせるために使います。 停車中にはハザードランプを付けることが一般的ですが、車のスピードが速いバイパスなどでやむを得ず止まる場合や、極端に見通しが悪い所では、夜間にハザードと併せて使うことでより視認してもらいやすくすることができます。

・フォグライト(前部霧灯)

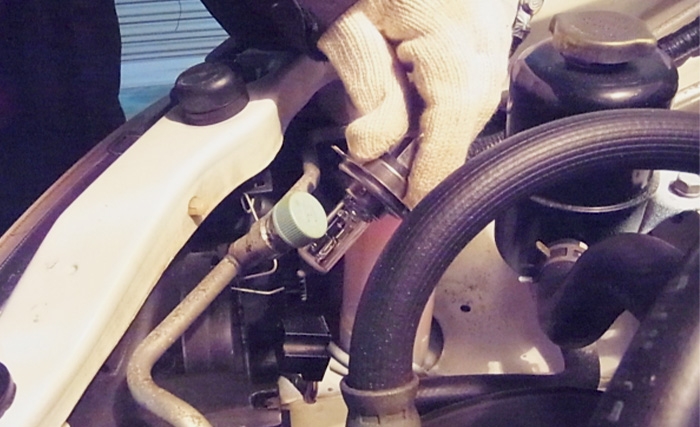

ヘッドライトを補助するためにヘッドライトの下に取り付けられています。車種によっては後方にもついているものや、逆についていない場合もあります(画像のようなボタンが目印です)。大雨、雪、霧の濃い日等では、より強く波長の長い光を発するため、視界確保の助けになることと、他の車への視認性も上がり、事故の防止につながります。画像のようなフォグライトスイッチを押すことで使用可能となります。もしフォグライトが付いているお車にお乗りの場合は、悪天候や視界の悪い日に是非使ってみてください。

●前方&側方&後方のライト

・ウインカー(方向指示器)

車の四隅と車種によっては側方にもついているオレンジ色のライトです。曲がる方向を知らせる機能と、停車時であることを伝えるハザードランプとしての役割も果たします。

●後方のライト

・テールライト(尾灯)

後方についているランプで、ヘッドライト、スモールライトに連動して赤く光るライトです。主に、後方の車に自車の存在とその車幅を伝えるために付けられています。

・ブレーキライト(ハイマウントストップライト/制動灯)

ブレーキを踏んでいる状態(車が減速している状態)であることを知らせるためのライトです。テールライトよりも強く光る赤いライトで、追突防止のための大切なパーツです。

このパーツは消耗の激しいパーツで、他のライトよりも電球切れになりやすい所です。後ろについているので気づかれにくいので、当社の店頭でもたまに気づかぬうちに片方が切れていた、というお客様をお見掛けすることがあります。

この場合、整備不良と見なされ、違反点数1点及び、反則金が普通車で7,000円となっておりますので、駐車時など気にかけて頂けるといいと思います。勿論当社スタッフも気づける範囲ではありますが、見かけた時はお知らせをするようにしております。

(交換金額は550円~3,300円程度※2024年4月現在)

・バックライト

バックをするときに白く光るランプです。

主に、他車や歩行者などにバックをすることを知らせるためについています。保安基準には、「後退灯は、昼間にその後方100メートルの距離から確認できる物であり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること」とあり、意外と厳しい取り決めの元に付けられています。この基準を基に車検の際も検査員がチェックしているポイントのひとつです。

また、本来の目的とは離れますが、夜間では明るく白く光るので、周りが見えやすくなり、重宝していると感じられている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

素朴な疑問とお悩み解決

●ハイビームとロービームの使い分け

日本の場合、狭くてカーブが多い所が多い道路で対向車の多い傾向があり、ハイビームはあまり使わない、といったところが実際の所かと思います。道路交通法の取り決めでは、実はハイビームの方が「走行用前照灯」と呼ばれ、夜間走行するときの基本的な証明と位置付けられてるのです。当社のある福岡市などの街中では特に道幅も狭く対向車が多いので、ハイビームで走行することはほぼないのであまり知られてないことかもしれません。

郊外のエリアを夜間に走行する場合、交通量や街灯の照明などが少なく、夜間の見晴らしが悪い道路や、夜間で高速道路等ではハイビームに積極的に切り替えると思いがけない事故やトラブルも防ぎやすくなると思います。2020年以降の車種ではオート照明機能が義務化されていますので、そちらの機能を使うといいと思いますが、念のため、慣れていない方は手動で切り替える方法を確認しておくことも大事かと思います。

●パッシングはどんな時に使う?

ハンドル右側のレバーを手前に数回動かして、ヘッドライトをチカチカと光らせるパッシング。あまりやり過ぎるとあらぬ誤解を生み、トラブルのもとになってしまいますので乱発は勿論よくないですが、行う場合は以下のような意味が含まれます。もし遭遇した時などは思い出してみていただけたら嬉しいです。

・右折したいときに対向車からetc →「道を譲る」

・譲った時にされる→「感謝」

・後続車からされる →「先に行きたい」「自車に異変!?」etc

・慣れない道で標識を見落とすetc→「注意」「抗議」

・バイパス等で対向車から →「自車の先の異変を周知」

・交差点で →「何らか異変がある/歩行者やバイクの存在の周知」

主に以上のようなシチュエーションで使われることが多いです。3つ目以降の状況に出くわした時は少し周りに注意深く気を配ってあげるといいでしょう。1つめや2つ目はクラクションが使いづらい状況や、手早く伝いたい状況では使うことがありますし、3つ目以降は緊急時に発信する手段として覚えておくといいと思われます。

●光軸調整スイッチ??

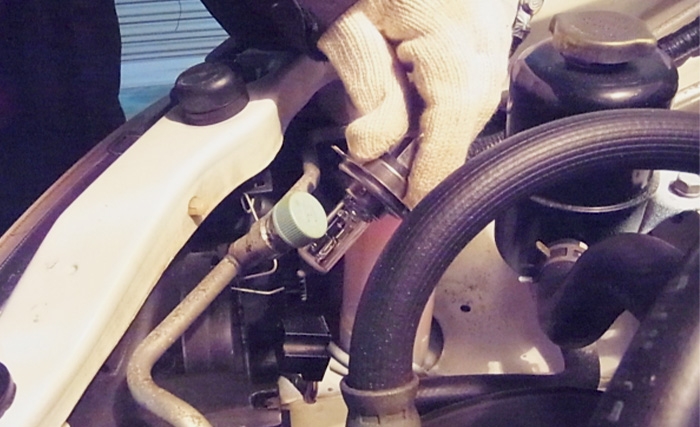

写真のようなスイッチが付いているお車に乗られたことはありますか。少し大きめのお車についているこのスイッチ。これは「光軸調整スイッチ(レベライザー) 」と言います。後部に重い荷物を積んだり、大人数乗り込んだ時に重みで前方のヘッドライトが上がってしまったときは、ロービームでも対向車の視界を妨げてしまうリスクが出てきてしまう時があります。このスイッチでヘッドライトの光の角度を調節してあげることにより、そのリスクを回避するものです。

●ヘッドライトの光が弱い!?そんな時は!?

「夜なのに視界が何となく暗い…ライトの付け忘れ?」

このような感覚の方に関しては、電球の劣化も考えられますが、ヘッドライトのレンズもチェックしてみてください。

黄ばんでいたり、くすんでいる場合は、光を通しにくくなり、ライトの効果も半減します。黄ばみの原因は経年劣化、走行中に細かい傷がつく、花粉や黄砂、虫などのこびりつきにより表面が傷む、光の熱によるものなど、さまざまな要因が重なります。

軽度なものであれば、洗車や、市販のヘッドライトクリーナーでふき取ったりすることで解消されるものもありますが、ひどいものに関しては一種のキズ直しに近い施工となりますので、ご相談ください。

スチーマーを使ったヘッドライトのクリーニングや、レンズ部分のコーティングで保護をするなど、一通り対応が可能です。

整備/メンテナンス

洗車/コーティング

サービスステーション検索